Dans le couloir de la mort en Irak, une poignée de Marocains détenus affrontent aujourd’hui l’éventualité d’une exécution imminente, au terme de procès dont la qualité et l’équité sont lourdement contestées par des ONG internationales. Les familles, mêlées d’incompréhension et de peur, décrivent des mois de silence et de démarches diplomatiques vaines pendant que Bagdad renforce sa politique pénale répressive — un contexte où la peine de mort redevient outil d’affichage du pouvoir face à l’insécurité. Entre demandes d’extradition, appels aux institutions de justice internationale et campagnes des associations de droits de l’homme, se pose une question simple et brutale : comment protéger des ressortissants étrangers condamnés dans un système judiciaire critiqué pour ses procédures, ses conditions de détention et ses recours limités ?

- Situation : Plusieurs Marocains risquent la peine de mort en Irak après des condamnations liées au terrorisme.

- Procès : Défense limitée, allégations de procès inéquitables et de confessions extorquées sous la torture.

- Diplomatie : Appels pour l’extradition ou l’intervention consulaire, mobilisations d’ONG pour la justice internationale.

- Enjeux : Risque d’exécution, impact humanitaire pour les familles, pression sur les relations bilatérales.

- Visibilité : Les organisations comme Amnesty et Human Rights Watch dénoncent la hausse des exécutions et l’opacité des procédures.

Irak et la peine capitale : un cadre rétabli et contesté pour les Marocains détenus

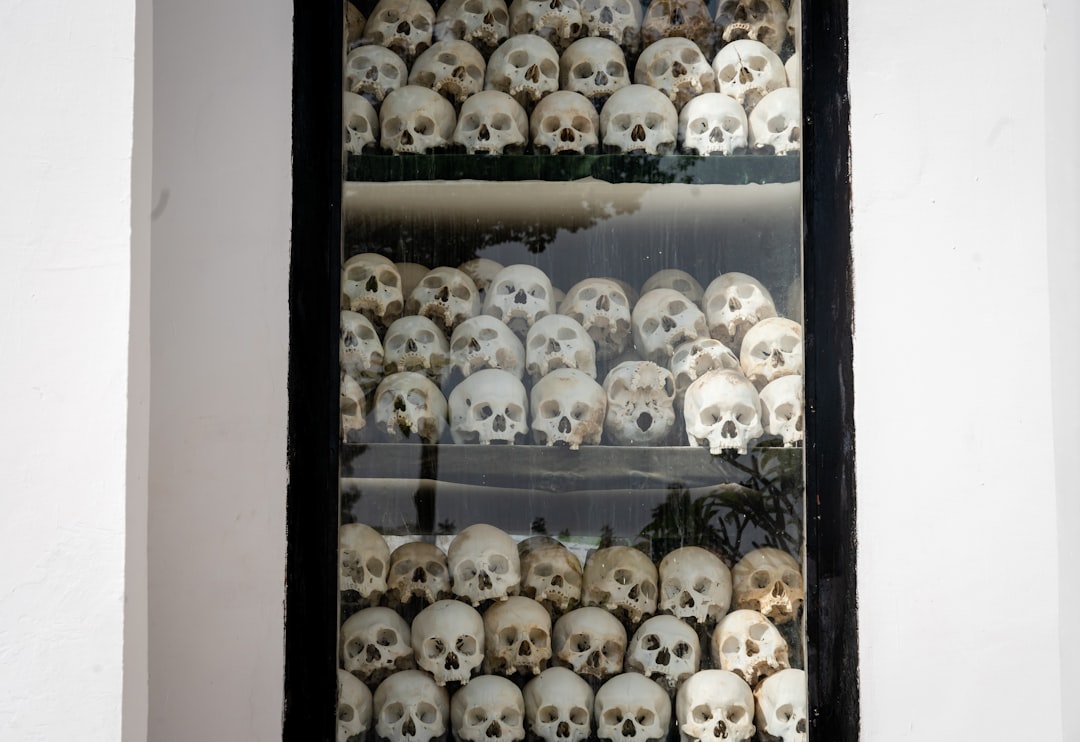

Le retour de la peine de mort en Irak après 2004 s’est accompagné d’une augmentation des condamnations et, selon plusieurs rapports, d’un grand nombre de personnes maintenues dans le couloir de la mort. Des ONG estiment que plus d’un millier de détenus attendent leur sort, dans un système où la transparence s’est réduite ces dernières années. Pour les Marocains détenus, cela signifie des procès qui, d’après des observateurs, n’assurent pas toujours les standards internationaux en matière de défense et de preuves.

À Bagdad, la dynamique politique alimente la sévérité. Les autorités montrent une détermination publique à punir les auteurs d’attaques, ce qui, selon des observateurs, alimente la fréquence des exécutions et des condamnations exemplaires. Cette logique a des conséquences directes sur les détenus étrangers : les demandes consulaires et les procédures d’extradition se heurtent à une machine judiciaire sous pression.

Insight : dans un État cherchant l’ordre, la peine capitale sert parfois autant d’outil politique que de sanction pénale.

Procès, droits et conditions de détention : ce que dénoncent les ONG

Les critiques portent sur plusieurs points concrets : accès limité à une défense effective, allégations de confessions obtenues sous la contrainte, et conditions de détention dégradées. Des organisations comme Amnesty International et Human Rights Watch ont documenté des dossiers pointant vers des violations des droits de l’homme dans des affaires liées au terrorisme.

Les tribunaux irakiens fonctionnent dans un contexte où l’opacité et la pression politique compliquent les garanties procédurales. Pour les familles des Marocains détenus, cela se traduit par des procès rapides, parfois clos aux yeux du public, et par une difficulté à contacter les détenus en prison. L’accumulation de ces lacunes nourrit des appels à la communauté internationale pour surveiller les procès et demander des comptes.

Insight : sans surveillance externe, les garanties minimales de procédure risquent de rester théoriques.

Voies diplomatiques et recours possibles : extradition, appels et pression internationale

Face à ce risque, trois axes se dessinent pour les autorités marocaines et les proches : la négociation d’une extradition, la demande d’un sursis pour examen par des instances internationales, ou la mobilisation médiatique et juridique via les ONG. L’option d’extraire des citoyens avant leur éventuelle exécution reste complexe : elle dépend de traités bilatéraux, de décisions judiciaires locales et de la volonté politique des deux États.

Des recours existent aussi par la pression de la justice internationale et des mécanismes onusiens, ainsi que par des campagnes publiques relayées par les médias. Les familles ont recours à des avocats internationaux pour tenter d’obtenir un réexamen des dossiers, tandis que des collectifs appellent à des moratoires sur les exécutions. Des articles locaux et des analyses économiques illustrent aussi les tensions internes, comme le montrent certains reportages sur la société marocaine et ses priorités sociales (patrimoine et société) ou sur l’évolution de l’audience judiciaire (confiance dans les institutions).

Insight : la diplomatie peut gagner du temps, mais rarement sans coûts politiques et juridiques importants.

Cas concret : la famille de Khalid, fil conducteur pour comprendre l’enjeu humain

Khalid (nom d’emprunt) est présenté ici comme fil conducteur : arrêté en Irak après des soupçons d’appartenance à un groupe armé, il fait face à une condamnation lourde et ses proches à Casablanca multiplient les démarches. La famille montre des copies de lettres officielles, des échanges diplomatiques et des factures d’avocats, incarnant l’impact humain d’un système dont la machine judiciaire et la prison semblent lointaines.

Son histoire illustre les paradoxes : un citoyen emprisonné loin de son pays, une défense affaiblie par la barrière linguistique et des ressources limitées, et une visibilité internationale qui tarde à se concrétiser en protection effective. Des sources juridiques conseillent le recours à des procédures internationales, tandis que des ONG locales multiplient les pétitions et les rendez-vous auprès des autorités compétentes.

Insight : derrière chaque dossier, une famille pressée par l’angoisse et le temps, conditionnée par des décisions parfois irréversibles.

Conséquences humaines et implications pour les relations bilatérales

Si une exécution de ressortissants marocains devait avoir lieu, l’impact serait double : douleur immédiate pour les proches, et fracture diplomatique durable entre Rabat et Bagdad. Les tensions pourraient aussi alimenter des débats internes sur la protection consulaire et la stratégie de prévention des départs vers des zones de conflit.

Sur le plan international, la situation alimente les appels à la réforme du système pénal irakien et renforce la demande d’un encadrement plus strict par les mécanismes de justice internationale. Les acteurs de la société civile soulignent que la lutte contre le terrorisme ne doit pas effacer le respect des droits fondamentaux et des garanties judiciaires — un point repris dans des analyses économiques et sociales, y compris dans des médias locaux (contexte socio-économique).

Insight : la protection des citoyens à l’étranger repose autant sur des outils juridiques que sur une volonté politique soutenue et une réponse coordonnée des acteurs internationaux.